供稿:数学与科学教育学院 时间:2025-11-03

为深化高中生物教师对前沿生物实验技术的认知,加强理论教学理论与科研实践的衔接,提升实验教学能力与专业素养,由数学与科学教育学院徐峥老师负责的全市高中生物实验专题班于10月29日前往中国疾病预防控制中心传染病预防控制所开展实践学习活动。研究所陈家鑫老师、肖迪研究员、鲁亮研究员及王超助理研究员参与课程指导,为学员们搭建起“理论联系实际”的生物实验学习平台。

陈家鑫老师首先为学员们系统介绍了研究所的发展历程,从建所初心到学科布局,从科研团队建设到重大成果突破,全面展现了研究所在我国传染病防控领域的重要地位与贡献。随后,陈家鑫带领大家走进研究所所史馆,馆内丰富的史料与实物展示,让学员们深入了解到,在过去实验条件艰苦的年代,多位科研前辈在鼠疫防控、霍乱弧菌分类等甲类传染病防控领域付出的艰辛努力与取得的突出贡献;同时也知晓了研究所的工作人员多次深入疫情一线或远赴非洲国家,参与传染病救助与防控指导工作,深刻感受到科研工作者护佑生命的使命情怀,将课程思政融合在教师培训之中。

肖迪老师带领学员们参观研究所实验平台,结合实物与操作演示,详细讲解了微生物质谱技术、新技术研发平台、可视化原位成像分析平台的功能与应用场景,同时对负染色的原理、操作流程及在微生物研究中的作用进行了细致说明,让学员们直观感受现代生物实验技术的前沿发展。

鲁亮老师聚焦媒介生物研究领域,为学员们介绍了媒介生物控制室的布局、核心设备及运行机制,并结合实际案例,阐释了实验室技术在媒介生物监测、传染病传播防控等方面的具体应用,帮助学员们理解生物实验技术与公共卫生安全的紧密联系。

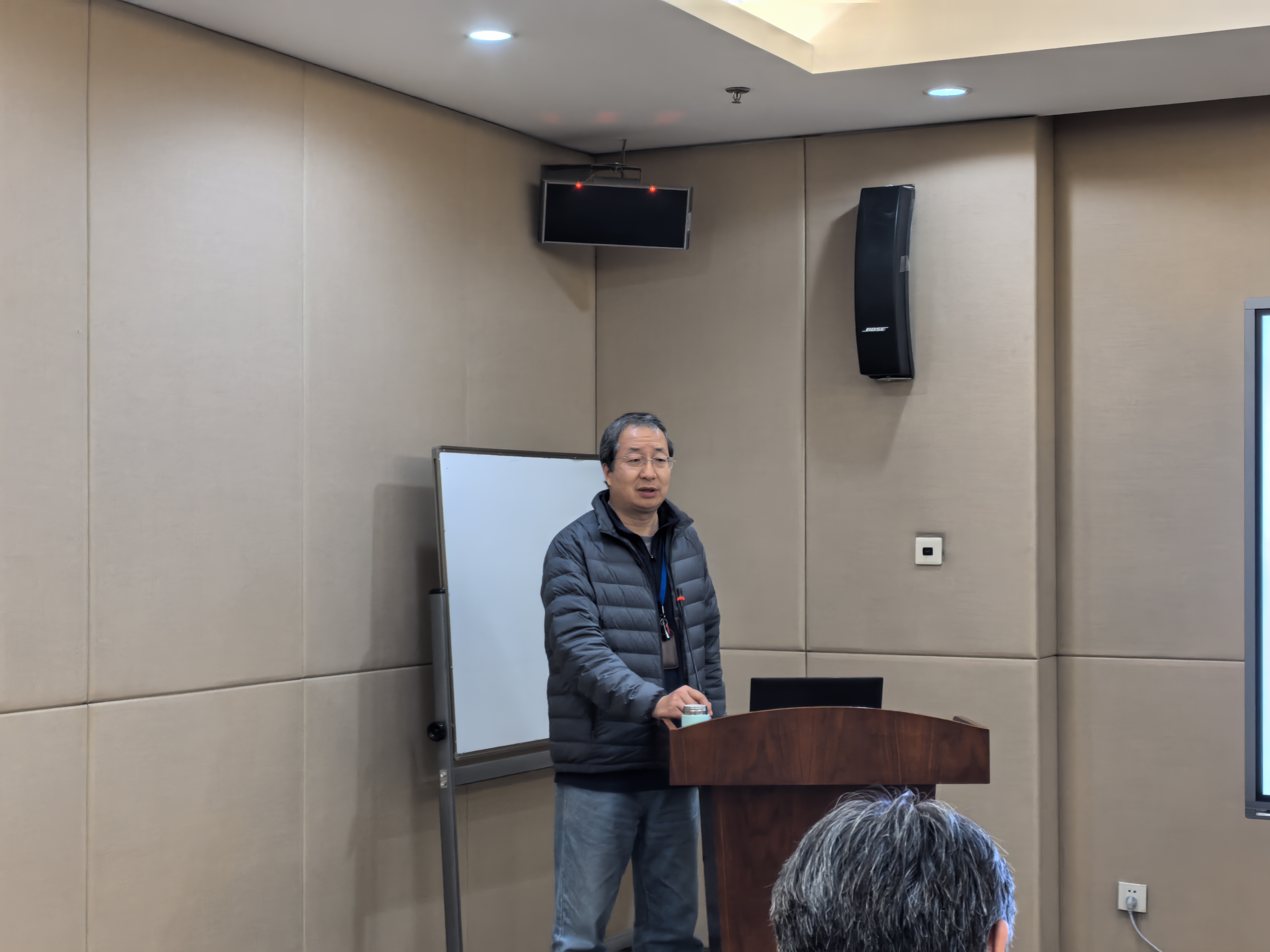

王超老师以《种群遗传学——以蚊虫抗药性分子检测技术为例》为题,为学员们带来专题讲解。他从种群遗传学的定义、研究的重要意义、核心特征及理想种群条件入手,以大众熟知的血型为例,生动解读了哈迪——温伯格定律;随后围绕蚊虫抗药性,详细介绍了抗药性的定义、常用检测方法及分子层面的作用机制,为后续实验操作奠定扎实的理论基础。

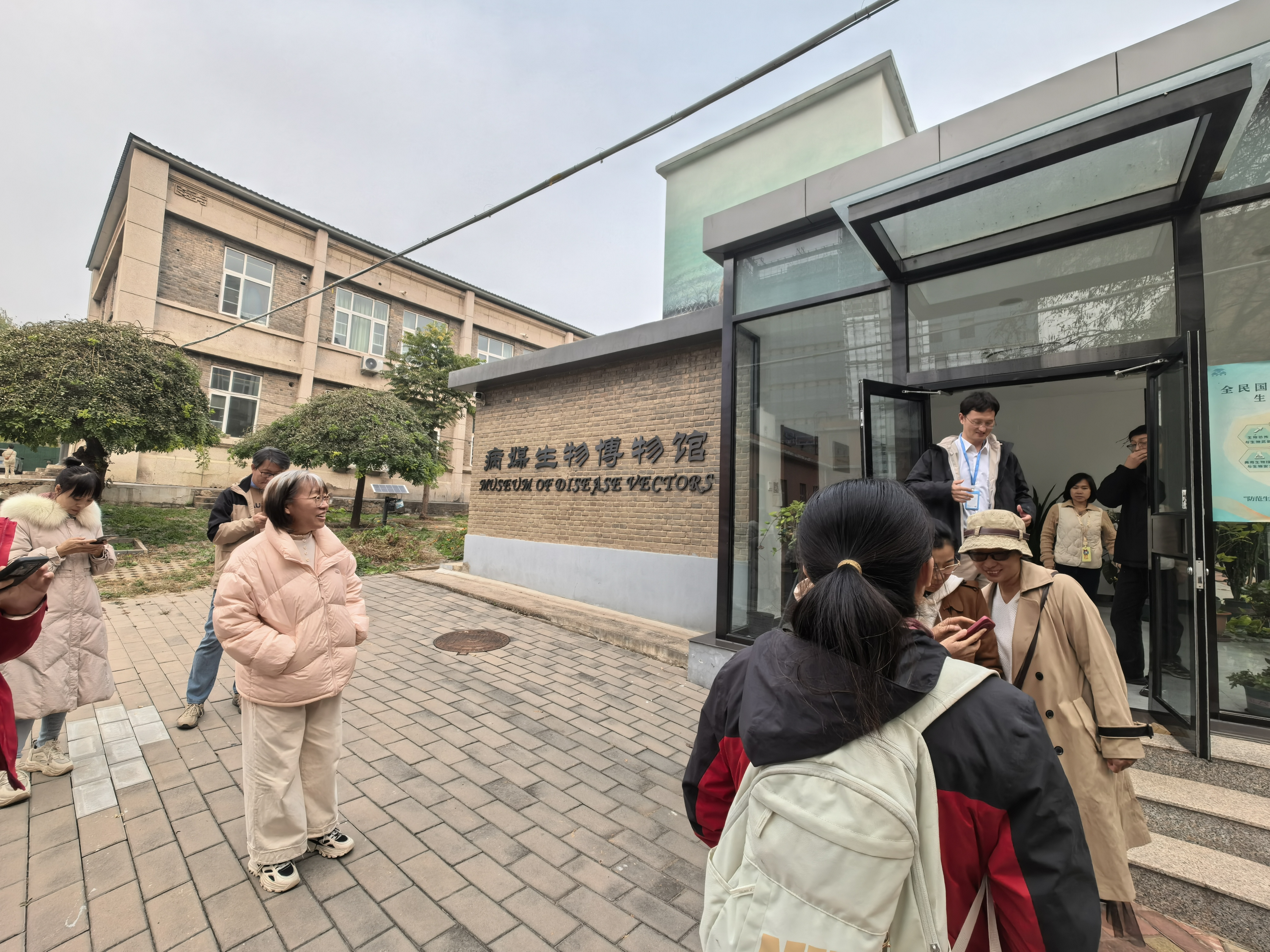

专题讲解结束后,王超带领学员们走进病媒生物博物馆,通过标本展示与讲解,介绍了蚊子、蟑螂、老鼠等多种病媒生物的生活习性、繁殖特点及对人类健康的危害;同时还带领学员实地考察了研究所研发的病媒生物防控专利产品,让学员们了解科研成果如何转化为实际防控手段。

在实践操作环节,王超全程指导并带领学员们动手开展“蚊子抗性基因检测”实验。学员们按照步骤学习自动提取DNA的方法,随后利用PCR技术检测蚊子体内的抗药性基因,最后通过琼脂糖凝胶电泳实验,根据是否出现特征条带判断蚊子是否具有抗药性,亲身感受分子生物学实验的完整流程,将理论知识转化为实践技能。

活动最后,王超带领学员们参观了气候模拟实验室与养虫室。通过了解实验室如何模拟不同地区的气候环境,以及科研人员为维持病媒生物养殖环境所付出的细致努力,学员们深刻体会到科研工作“精益求精”的严谨态度,也真切感受到每一项科研成果背后,都离不开长期的坚持与专注,进一步认识到科研工作的艰辛与不易。

此次实践学习活动,不仅让全市高中生物实验专题班的学员们走进专业科研机构,接触到前沿的生物实验技术与研究成果,更在“参观+讲解+实操”的沉浸式体验中,深化了对生物学科与公共卫生领域关联的认知。从了解科研前辈的奉献精神,到亲手完成分子生物学实验,再到体会科研工作的艰辛,教师们不仅更新了实验教学知识储备、提升了实操能力,更找到了将科研案例、前沿技术融入高中生物课堂的切入点。这一实践活动为高中生物教学搭建了“课堂联结科研”的桥梁,助力教师们以更专业的视野、更丰富的素材开展实验教学,为培养学生的科学思维与探究能力注入新动能。

院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116

©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION