为了探索人工智能时代下美术教育的创新路径赋能一线教师的现代化教学能力,共同探讨AIGC技术在中学美术课堂中的务实应用路径,北京教育学院特色专题项目——基于传统文化元素教师艺术创新设计与教学能力提升培训邀请GMAKE视觉研究所创办人卢文军老师,于10月10日在北京市大兴区教师进修学校举办了一场关于“人工智能与创意设计”的主题培训。项目负责人安雪梅老师、大兴区中学美术教研员刘鹏老师以及来自大兴区和丰台区共50多位一线中学美术教师共同参加了此次培训。

实践先行:从前沿案例洞见到本土创作可能 为将讨论建立在直观的体感之上,上午的分享以GMAKE视觉研究所在探索阶段的两个实践案例开篇。作为开阔视野的前沿案例,一部由Sora生成的原创AI短片《我与达芬奇》,生动展示了AI在动态叙事和美术史活化方面的潜力,为如何让课堂变得更具沉浸感和互动性,提供了一个富有想象力的视角。随后,分享会简要回顾了《垓下·别姬》这一多模态融合创作的探索过程,以此印证AI进行全链路创作的可能性。卢老师强调,这些案例的价值在于帮助我们理解当前全球技术所能达到的高度,而在实际教学中,我们完全可以利用日益强大的国产工具,来实现相似的教学目标,共同探索属于我们自己的创新实践。

前沿实践:智能体(Agent)驱动的创作与教学 作为“代理式AI”理念的实践落地,本次培训重点介绍了当前最前沿的智能体(Agent)应用。卢老师以生动的案例,展示了AI如何从一个“听指令的工具”,升级为一个“懂目标的伙伴”。 随后,分享会深入到了智能体构建的核心知识。以Cherry Studio为例,卢老师详细讲解了构建一个高效智能体需掌握的几个关键“旋钮”:

• 结构化提示词:这是与智能体沟通的基础,如同建筑的蓝图,决定了其行为的逻辑和框架。

• 知识库(Knowledge Base):通过“投喂”特定文档(如“故宫建筑史.pdf”),可以将一个通用模型,训练成掌握专门知识的“领域专家”。

• 上下文(Context):即智能体的“记忆力”,决定了它能否在多轮对话中保持任务的连贯性。

• 温度(Temperature):可以理解为AI的“创造力阀门”,温度调低时,回答严谨、确定;调高时,则更富想象力和发散性。

为了让教师们更直观地感受,现场演示了扣子空间(Coze)和纳米AI等主流无代码智能体平台的应用。特别是纳米AI“一句话生成大片”的功能,通过“太阳系八大行星探秘”、“做文明可爱苏州人”等案例,生动展示了智能体如何将一个简单的指令,自动分解并执行为包含脚本、配音、画面的完整视频。

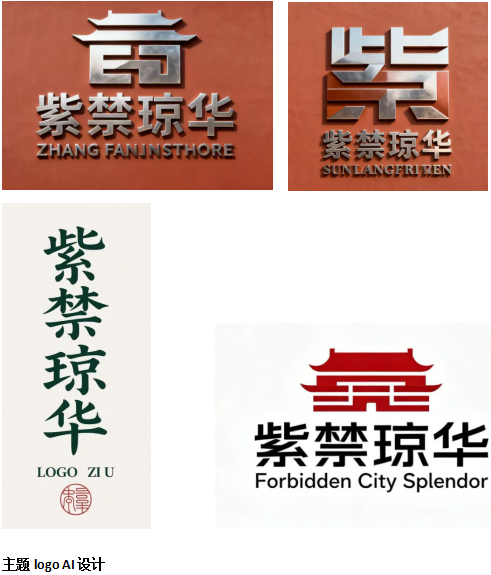

此外,还介绍了即梦AI在海报设计、字体设计、logo设计等垂直领域的应用,为教师们的日常教学提供了丰富的工具选择。

在讨论工具选择时,卢老师也特别提醒,在使用各类AI工具时,需注意其商业模式,仔细阅读使用条款,特别是关于费用和订阅的规定,避免不必要的麻烦和支出。

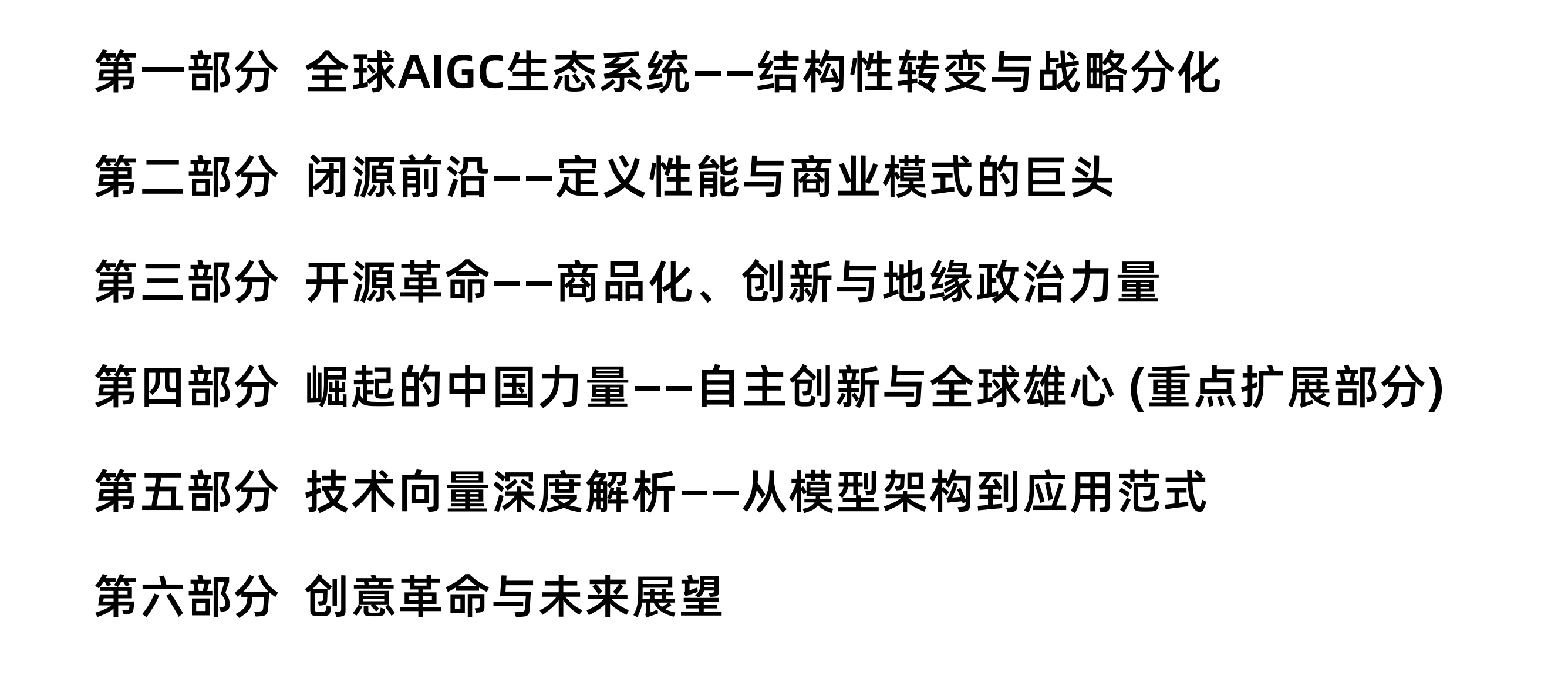

理论溯源:为教学实践构建宏观认知 在展示了丰富的实践案例与前沿工具后,卢老师分享了GMAKE研究所基于公开信息,对当前全球AIGC生态的一些观察与分析。他谈到,2025年的AIGC行业已呈现出鲜明的“双轨并行”特征,并系统分析了闭源与开源生态各自的特点。同时,也分享了行业正经历的几大趋势:包括经济重心从“训练”向“推理”的转移,以及市场需求正从通用工具,全面转向以“代理式AI”(即智能体)为核心的专业解决方案。这份宏观的认知地图,旨在帮助老师们更好地理解当前技术变革的底层逻辑。

共创探索:从吸收到创造的教学相长 下午的培训环节,从知识输入转向了共创探索。参训教师围绕上午分享的理论与工具,就中华优秀传统文化与革命文化设计主题进行分组,将新知识迅速应用于专题项目主题设计与研讨中。 各组研究主题分别为:

• 丰台初中组:《

年画新韵——从民俗符号到现代设计语言》

• 丰台高中组:《

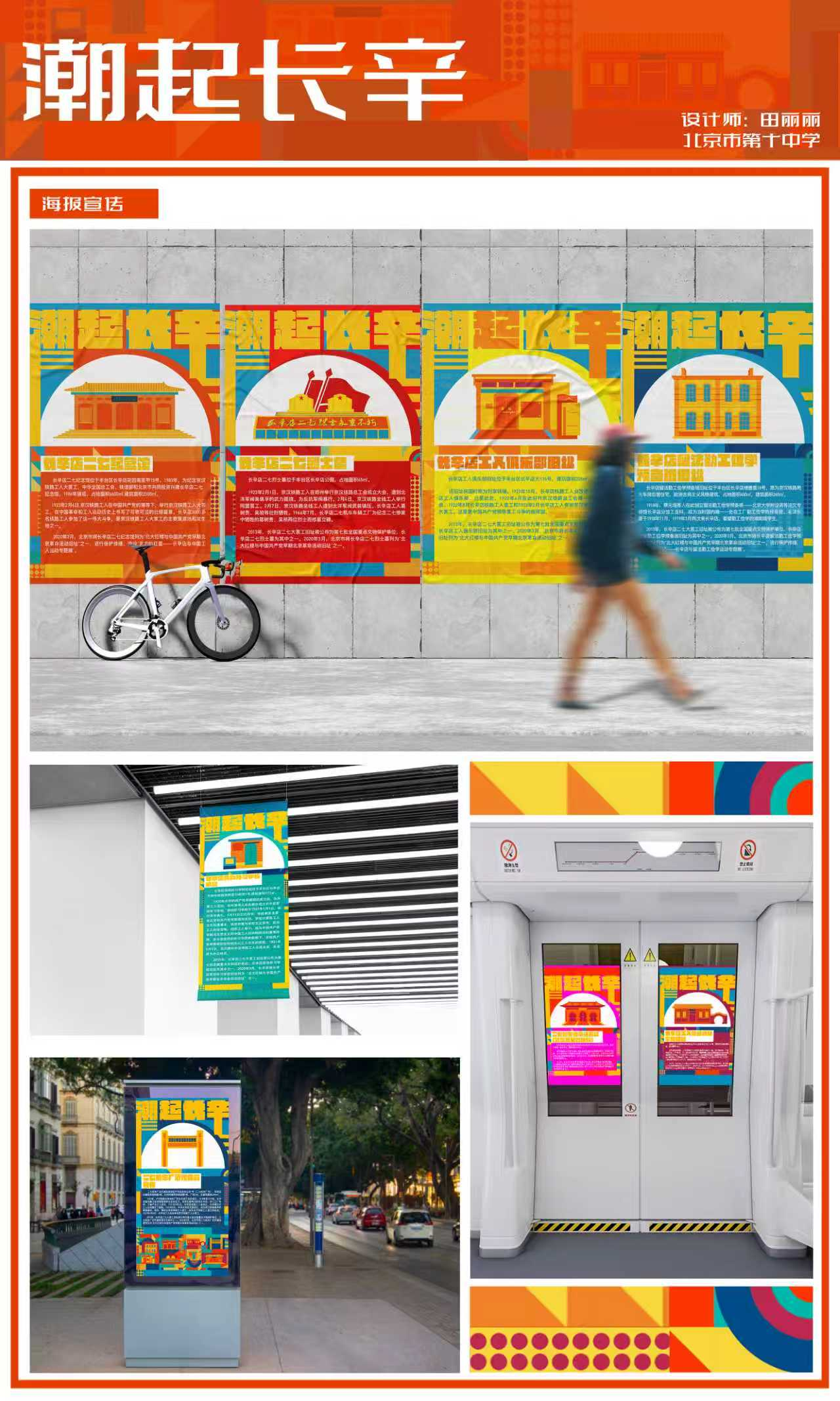

长辛店建筑——历史肌理的现代转译》

• 大兴初中组:《

紫禁琼华——故宫吉祥文化的诗意表达》

• 大兴高中组:《

故宫建筑——从宏伟结构到微观纹样的精细演绎》

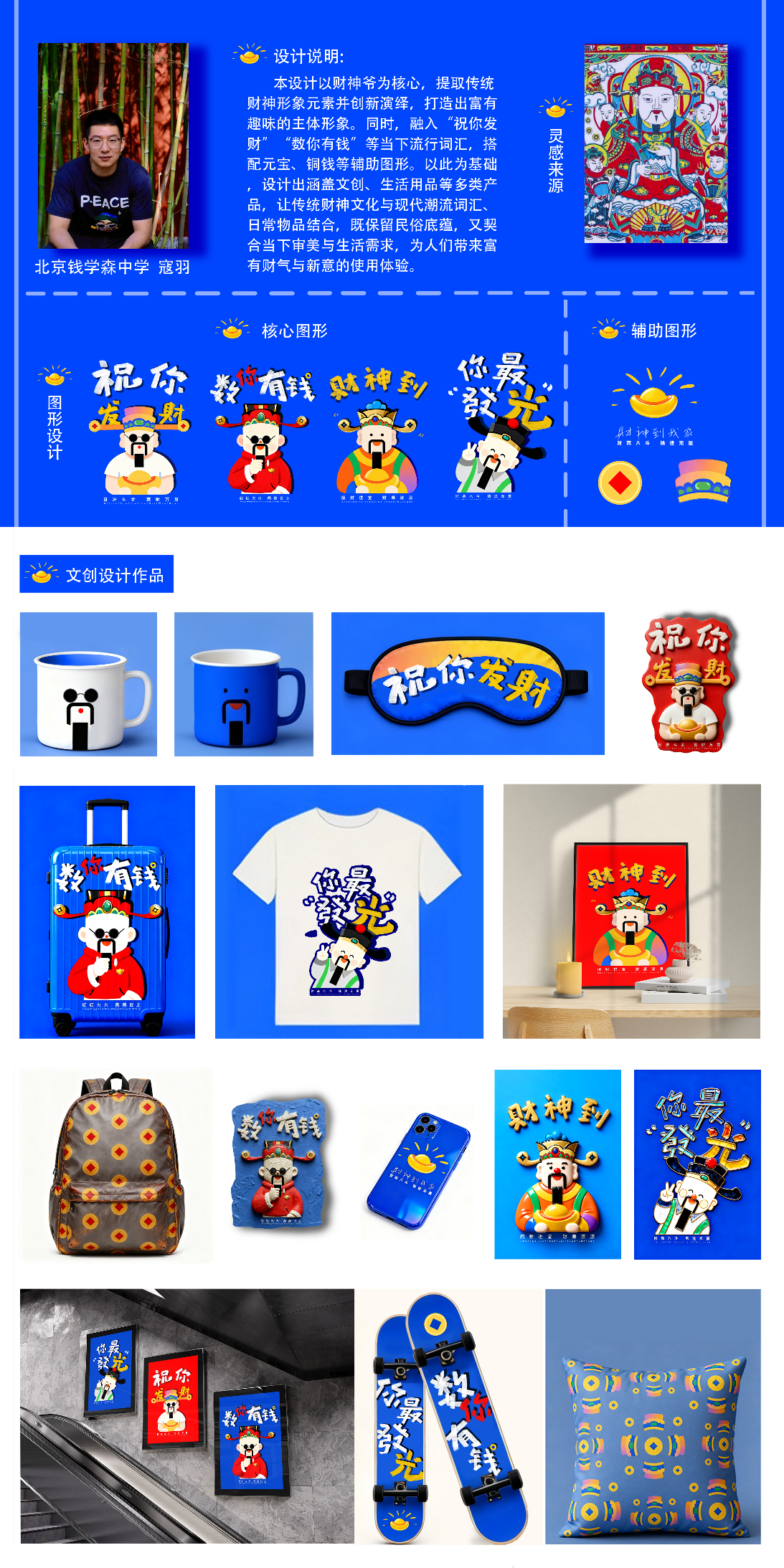

每组老师都承担着不同的研究方向,通过即梦AI以及相关的设计排版软件等,借助AI赋能创新设计,老师们的实践成果丰硕!

在最后的问答与自由交流环节。来自北京市大兴区第十中学、北京钱学森中学等多所学校的老师们,纷纷就目前北京中学美术教学中的人工智能应用现状、日常教学与公开课的差异化需求等议题,分享了来自教学一线的宝贵经验与深刻思考。

整场交流开放而深入,与会教师们普遍认为,面对AI,教育者应保持“不高估、不低估”的务实心态和终身学习的热情,教学的重点要从工具操作,转向培养学生的人机协作思维和高阶AI素养。本次交流活动不仅是一次前沿的技能分享,更是一场关于未来艺术教育的对话,为北京市中学美术教师如何更好地让AI赋能美育工作,带来了有益的启发。GMAKE视觉研究所期待未来能与更多教育机构展开合作,共同探索AI时代艺术设计教育的创新之路。

学员收获:马颖(北京建筑大学附属中学):本次培训围绕人机协作的教学创新展开,通过《垓下·别姬》等AIGC视频案例,直观呈现了人工智能与教育融合的多样可能。课程系统讲解了大模型、智能体等关键技术,并结合教学场景演示了结构化提示词的应用策略。当前AIGC技术在生成效率与资源开放度上仍有发展空间,但其展现出的资源整合与教学增效潜力显著。此次学习为应对教育数字化发展提供了具实践价值的专业指引。

朱中原(北京钱学森中学):本次讲座,老师给我们展示了如何运用最前沿的ai技术辅助教学、设计、影视等相关工作。老师给我们介绍了很多实用的ai辅助软件,我想这些软件都会极大地提升我们的工作效率。令我印象深刻的是,ai技术可以很好地辅助我们创写故事,创作剧本,设计分镜、角色,并根据需要生成相应视频片段。这些视频在视觉效果上愈发趋于真实。随着Sora等ai的模型迭代升级,我也在思考未来我们的角色将会是怎样的存在,我们应如何引导学生进行艺术学习。或许在艺术、设计等领域我们将从执行者的角色向统筹管理的方向转变,所以,审美培养显然至关重要。

田丽丽(北京市第十中学):卢老师分享的AI教学实践,让我格外触动。卢老师用AI技术搭建沉浸式场景,真正带学生“走进”大师的创作现场,让学生真正触摸到艺术背后的温度与思考。对教师而言,借助AI工具可以大幅提升备课效率,帮助教师把节省下的精力聚焦在引导学生用创意解读传统文化内涵,用批判性思维驾驭AI技术。我正在规划在“影视创作”单元引入AI工具,让技术成为学生表达想法的助力,期待看到学生迸发新的灵感。

项目介绍: 北京教育学院特色专题项目——基于传统文化元素教师艺术创新设计与教学能力提升培训:依据教育部办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和《义务教育艺术课程标准(2022版)》,面向北京各区中学美术教师,聚焦挖掘传统艺术元素的现代美学和育人价值,将其创新性地融入美术教学中,提高学员的专业设计能力和教学水平,增强学员对中华优秀传统文化和革命文化的理解和认同,树立文化自信,提升艺术审美素养。研修时长为1年,共120学时,基于中学美术教学,采用理论讲座与实践研讨紧密结合,线上线下多种授课方式。