供稿:数学与科学教育学院 时间:2025-09-25

为提升高中生物教师实验技能与跨学科教学能力,破解教学资源匮乏难题,推动高校优质资源向高中课堂转化,9月24日,数学与科学教育学院“高中生物学实验教学研究”研修班实践类课程在中国农业大学西校区开展。本次研修以“提升教师专业能力、促进大中教育衔接”为核心,通过专家授课、实操训练、研讨交流等多元形式,为高中生物教师搭建了沉浸式学习与校地协同的专业成长平台。

数科学院王钦忠院长率先致辞,他系统介绍了学院的发展背景与办学定位,并明确本次研修的核心需求——聚焦高中生物教师实验技能提升、学科专业视野拓展、跨学科意识培育及实践创新能力锻造,针对性解决教学资源匮乏的现实问题;同时强调研修的最终目标是推动高校前沿实验技术与教学理念的“校本转化”,助力教师将所学切实融入日常课堂,让科研资源真正服务于高中教学实践。王院长还特别对中国农业大学给予研修活动的支持表示衷心感谢,为校地协同研修奠定良好基础。

中国农业大学生物学院孙德昊书记发言指出,中国农业大学始终以“解决人民温饱与安康”为核心使命,作为一所历史悠久、实力雄厚且兼具高性价比的高校,始终注重复合型人才培养。他向在场高中生物教师致以敬意,感谢老师们为学生开启生物学科大门的付出,同时期待以本次研修为契机,搭建起高校与高中的“大中衔接”桥梁,深化双方友好合作。

项目负责人徐峥老师详细解读当日研修日程,鼓励学员珍惜与农大专家面对面交流的机会,主动向优秀青年学者、教授请教教学中的难点问题,力求将前沿实验技术与教学思路学深悟透,真正把研修成果转化为提升高中生物课堂质量的动力。

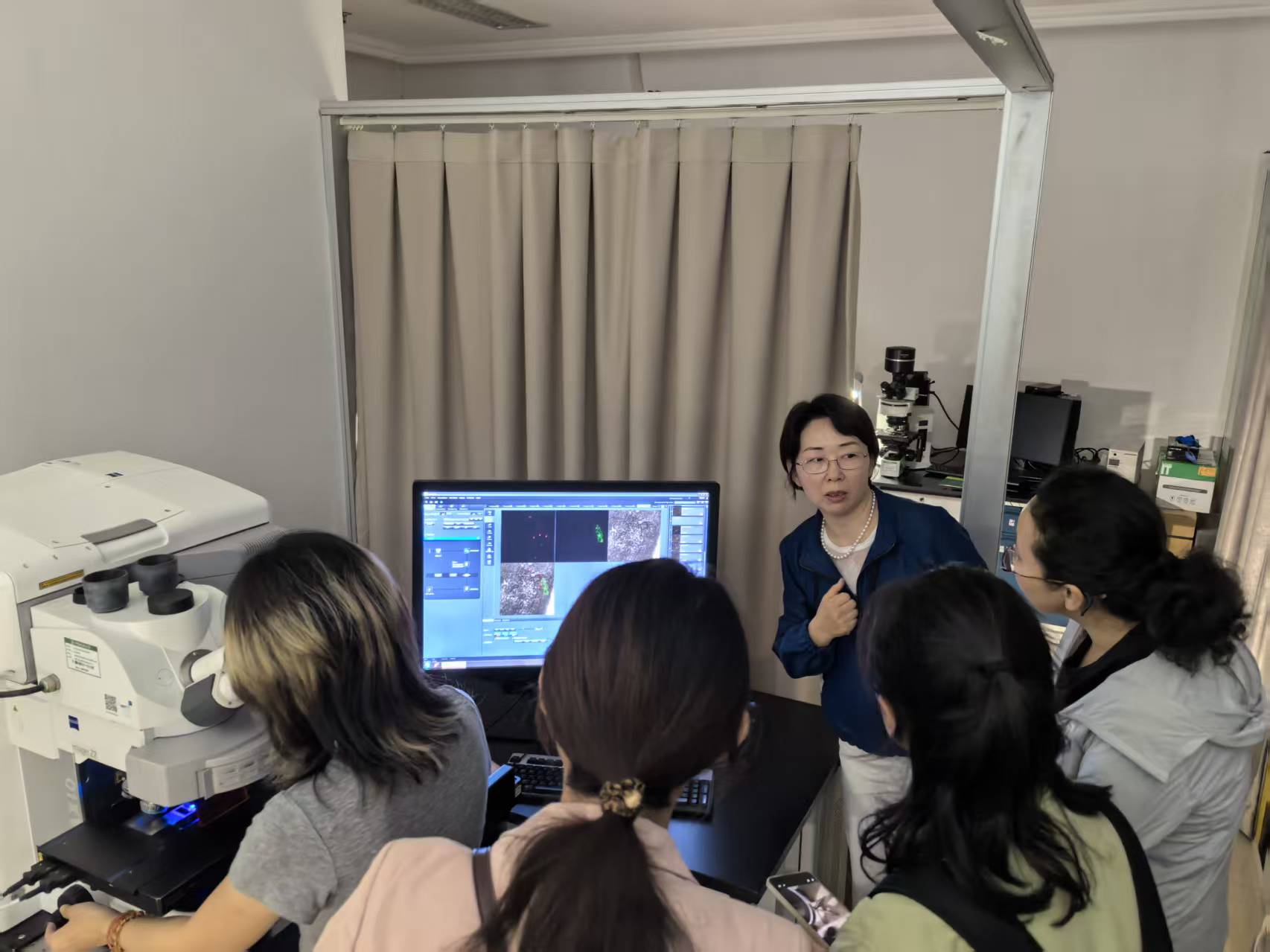

专家讲座环节聚焦前沿生物实验技术与理论深度剖析。杨光辉教授以“人类γ-分泌酶结构”“拟南芥钾离子通道蛋白AKT1结构”为核心案例,从结构生物学视角生动解读“生命的分子语言”,清晰阐释“活性变化伴随结构变化”“翻译后修饰影响蛋白结构与功能”“基于结构可改造蛋白质功能”等关键原理,为教师们搭建起微观分子研究与宏观教学应用的连接桥梁;于舒洋教授围绕流式细胞术展开系统讲解,从仪器结构、工作原理,到操作技巧、实际应用场景,再到单细胞悬液制备、免疫细胞染色及结果预判,层层递进拆解技术要点;刘毅敏实验员聚焦激光扫描共聚焦显微成像技术,对比普通光学成像与荧光成像的特点及适用场景,解析荧光显微镜的成像原理与核心组成元件,并展示不同类型的激光扫描共聚焦显微镜,为后续实操训练打下扎实理论基础。

理论学习后,学员按组开展沉浸式实操训练:于舒洋教授带队指导流式细胞技术实操,从样本处理到仪器操作,全程细致讲解、实时答疑;刘毅敏实验员负责荧光共聚焦显微镜实操教学,帮助学员们掌握镜头调试、成像参数设置等关键技能,让学员们在亲自动手操作中深化对技术的理解与应用能力。午餐后,学员参观中国农业大学昆虫博物馆,在丰富的昆虫标本、生态模型与互动展品中感受生物学科的多样性魅力,进一步拓宽专业视野。

下午的“生物学大中衔接课程建设交流研讨会”,成为本次研修的亮点环节。学员与生物学院5位专家围绕核心议题展开深度对话,具体探讨如何通过趣味实验与探究活动培养学生对生物学科的兴趣,如何在高中阶段搭建拔尖人才早期培养的课程体系,怎样引导学生“像科学家一样思考”以提升科学探究能力,以及如何通过增加实验课程占比凸显高中教师的专业价值等。双方在思维碰撞中梳理出大中衔接的教学痛点与解决路径,为后续课程设计与教学实践提供了清晰方向。

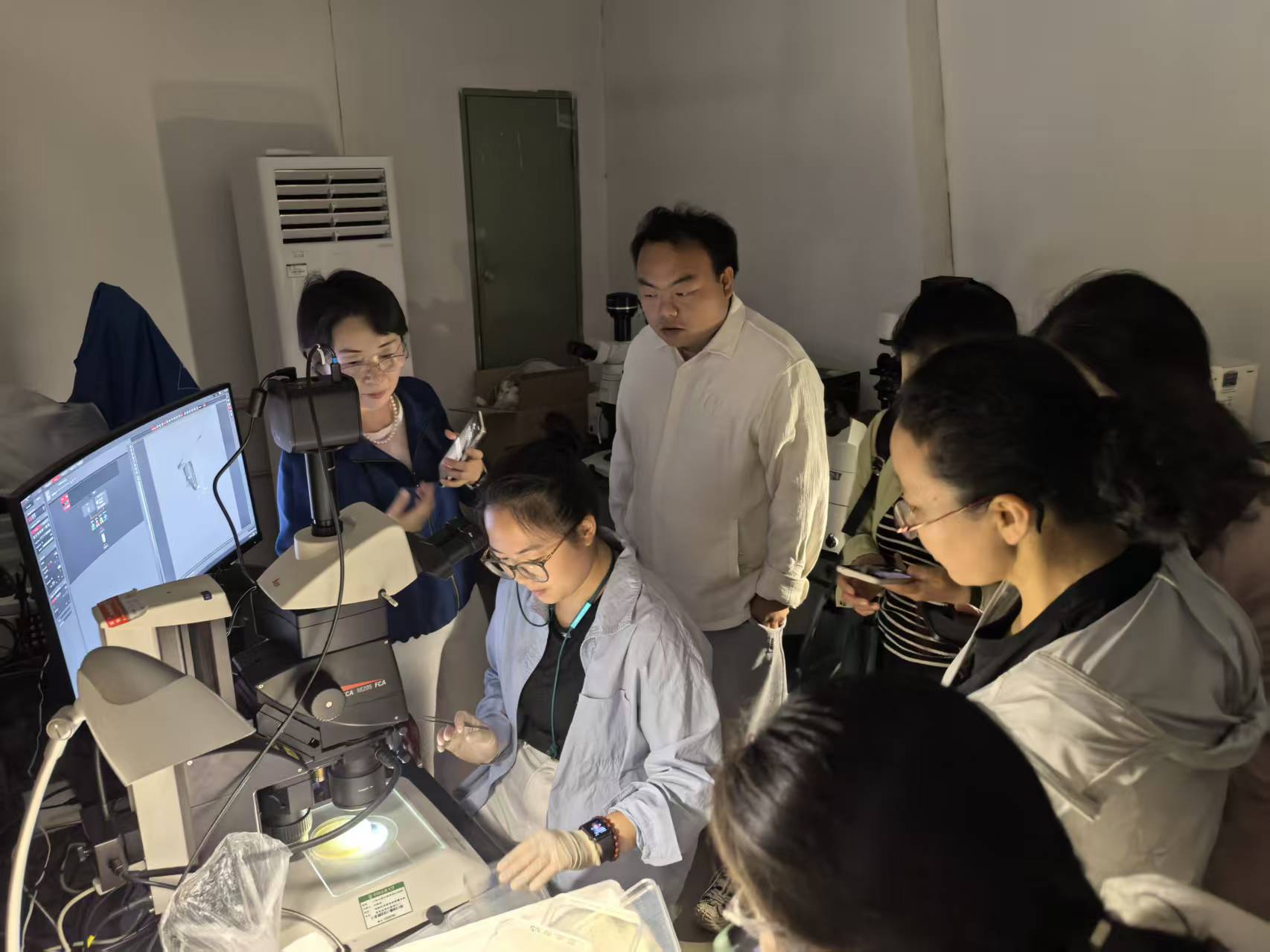

研讨会后,研修活动继续推进。赵倩教授详细讲解Realtime PCR技术的原理、操作步骤及注意事项,并带领教师们分组完成实操训练,让大家在动手过程中掌握技术核心;傅静雁教授则以“果蝇在生物学研究中的应用”为主题开展专题讲座,介绍果蝇作为模式生物的独特优势,在遗传学、发育生物学等领域的前沿研究贡献,随后指导教师使用体视显微镜辨别果蝇雌雄、观察果蝇的翅形、眼色等性状及雌性产卵过程,将理论知识与直观实践深度结合,让教师们直观感受模式生物在教学中的应用价值。

本次研修班通过“理论授课+实操训练+研讨交流+场馆参观”的立体模式,实现了高校科研资源与高中教学需求的精准对接,不仅提升了高中生物教师的实验教学能力与跨学科素养,更搭建起“大中教育衔接”的常态化合作平台。学员们表示,将把本次研修所学的实验技术、教学思路融入日常教学,推动高中生物实验教学从“演示型”向“探究型”转变。未来,数科学院也将以本次研修为契机,持续深化与高校的校地协同,为一线教师链接更多优质资源,助力基础教育生物学教学改革与高质量发展。

院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116

©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION