供稿:数学与科学教育学院 时间:2025-06-23

6月20日,北京第一师范学校附属小学(以下简称一师附小)平谷分校的校园里,一场以“数学”为纽带、以“成长”为底色的教育盛会如约而至。北京教育学院第三期“协同创新学校计划”——小学“数学+”项目式学习实践研究(平谷)成果展示暨结业典礼在此举行。学院党委常委、纪委书记、监察专员张润杰,数科学院副院长张学兵,项目负责人、数科学院彭纲副教授、项目助理崔英梅副教授,以及平谷教育研修中心主任韩同宇,党委副书记关向东,副主任李新会,师训部主任刘宝英,小学数学教研员李欣、孙红梅、张文秀,一师附小平谷分校党支部书记、校长于秀娟,平谷区第十一小学党总支书记王立立,顺义平谷协同创新项目校的干部教师团队以及平谷区各小学数学骨干教师,齐聚一堂,共同见证了“用数学解决真实问题”的教育力量。

成果初展:校园里的“数学成长图鉴”

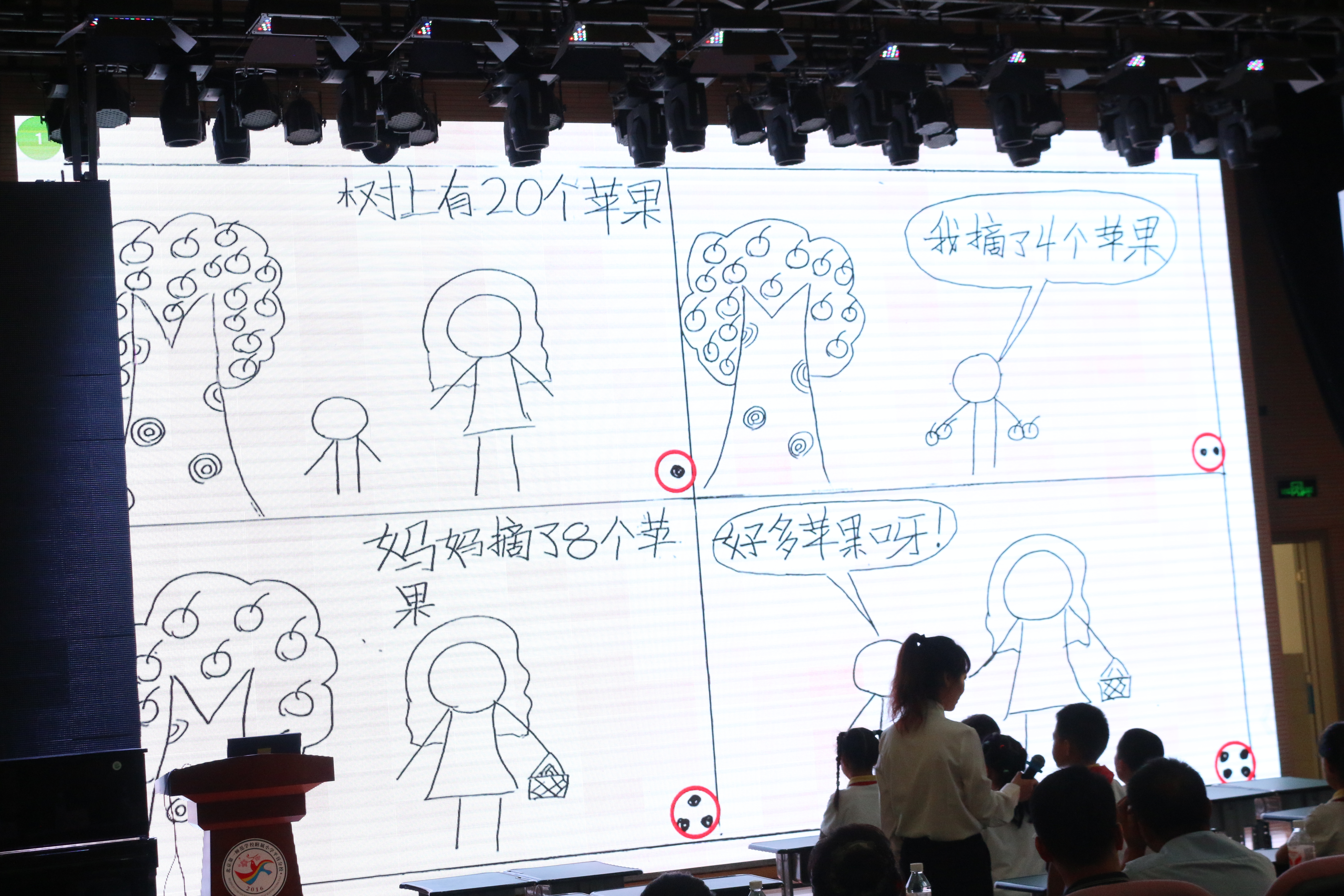

结业展示以“数学项目成果展”拉开序幕。展区内每一块展板都藏着学生与数学的“真实互动”:五年级学生设计的“停车场规划图”被大兴庄镇政府纳入停车调研参考;二年级学生用“拃”“步”“庹”等“身体尺”测量的教室宽度记录单上,歪歪扭扭的数字藏着对“量感”的朴素理解;四年级学生绘制的“数学连环画”里,“收入/支出”“上升/下降”等“相反意义的量”通过生活故事跃然纸上;一年级学生用一幅幅带有钟面的画面,不仅“记录我的一天”,还描绘出他们对时间的生活化解释……这些作品不是“作业”,而是孩子们用数学思维探索世界的“成长日记”,每个细节都能看到“真实学习”的痕迹。

课堂解码:数学“活”在真实情境里

一师附小平谷分校卢晓贺老师在《发现身体上的尺子》做项课中,基于学生前期校园设施测量实践经验,引导学生思考:选择哪种身体尺?测量时应该注意什么?如何记录测量结果?等问题,组织学生观察前期测量实践视频,展开小组讨论,提出优化策略。做项课旨在对学生前期项目实践探索提供有效反馈,引领学生规划出迭代方案,感悟用数学解决实际问题的过程和方法,为后期优化项目成果奠定基础,发展学生的批判性思维与实践能力。“原来数学项目学习课这么上!”台下教师频频点头。

平谷区第十一小学韩立荣、景国洁老师在“项目课程”情景剧中,带领学生以“三幕剧”的形式,还原了小学数学项目学习“画数学连环画”完整过程。他们用生动、稚嫩的表演,演绎出为“画数学连环画”构思故事情节的兴奋、分享“数学连还画”故事时的成功喜悦……舞台上的童真与投入,让数学与生活、德育的融合直观可感。“原来数学可以这么‘有温度’!”台下教师纷纷点赞。

机制破局:从“单点突破”到“系统生长”

两年来,项目校在实践探索过程中通过机制变革,不断突破困局。一师附小平谷分校以“核心团队引领+全员共研”为引擎,形成“选题—设计—实施—评价—改进”的数学项目学习实践路径,同时,重构从 “单兵壁垒” 到 “团队共生” 的协作教研模式,建设“课本研究 — 能力拓展— 实践探索”的三类课程,实现从 “知识传授” 到 “素养培育” 的课堂生态转型。平谷区第十一小学则以“1+8+N”教研模式(1个课题、8名核心成员、全员教师参与)为支点,通过“理论学习—观摩实践—独立设计与实施”三步走策略,让教师在反复迭代中掌握项目设计与实施能力,更以“周巡查、月反馈、期末评优”的制度保障,使项目式学习从“试点”走向“常态”。

隐形引擎:学习支架是“隐形的翅膀”

在教学变革实践沙龙中,一师附小平谷分校于秀娟校长以“项目学习支架的设计与应用”为主题,带领团队展开深度分享:低年级需要“扶着走”,用具体问题引导观察;中年级要“领着走”,用框架工具规范思维;高年级则“放手走”,用开放问题激发创新。这套分层支架,让每个孩子都能在“最近发展区”内获得成长。

专家共识:项目式学习是“素养的生长场”

“两年实践,我们看到了‘数学+’的无限可能——它不仅是知识的加法,更是素养的乘法。”项目负责人彭纲副教授在总结中指出,从“教教材”到“用教材教”,本质是回归教育的育人本质。他特别提到,学生在项目中发展出的“数据收集、方案设计、成果展示”等能力,正是新课标强调的核心素养的具体体现。

平谷区教育研修中心副主任李新会在讲话中指出,数学项目学习实践探索的价值在于“撬动”了教师的教学观念:“过去,教师总想着‘教什么’;现在,他们更关注‘怎么让学生主动学’。这种转变,比任何成果都珍贵。”他强调未来还要继续推动项目学习常态化,培养教师能力,覆盖更多学生并关注个性化需求,以“项目”为翼、“素养”为帆继续深化教育改革。

张润杰书记的讲话围绕“守正创新”“躬身力行”“深耕致远”三个关键词展开:肯定平谷区以项目式学习落实新课标、构建“研训一体、实践导向”范式的创新实践成果;赞扬项目校领导与教师克服困难、躬身实践的教育担当;并提出三点期望,包括推动项目学习常态化、深化跨学科融合创新、强化校际与区域协同,以助力教育高质量发展。

从2023年盛夏“规划停车场”的萌芽,到2025年盛夏“身体尺”的绽放,这场历时两年的小学“数学+”项目式学习实践探索,不仅是教学方式的革新,更是一场“以学生为中心”的教育宣言。正如张润杰书记所言:“当数学走出课本、融入生活,当学习变成‘解决真实问题’的旅程,我们看到的不仅是知识的掌握,更是一个人‘终身学习力’的生长。这,就是教育最本真的模样。”

院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116

©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION