供稿:数学与科学教育学院 时间:2025-04-22

4月16日,首期中学物理实验员专题培训项目圆满结业,来自全市11个区的22名实验员通过“理论+实践”双轨模式,完成AI赋能实验教学、自制教具开发、实验室管理等内容学习,结业仪式在文兴街校区主楼203教室举行。数学与科学教育学院党总支书记王艳艳出席并讲话,物理系主任张芳、项目团队成员和全体学员参加。活动由培训班学员、北京市第五中学教师刘长付主持。

项目负责人赵继辰博士从核心理念、课程实施等方面对项目进行全面总结。本次专题研修班以“教育创新路,实验启新程”为核心理念,通过“理论引领+实践操练”的双轨模式,为学员构建了立体化的学习场域。从政策背景解读到实验教具创新,从数字化工具应用到AI赋能教学,五次培训层层递进,既夯实了实验员的专业素养,又开拓了创新视野。专家讲座的高屋建瓴、实践工作坊的动手体验、学员间的经验共享,让学员深刻体会到“做中学”的魅力,也感受到新时代实验员肩上的责任与使命。

对于理论引领模块,项目组邀请北师大二附中彭梦华老师和五十四中刘子豪老师,他们通过大量自制教具案例,传授实验规范和创新思维,利用废旧材料制作的各种教具,展现‘低成本高创意’的实验设计理念。人大附中吴月江老师对电学仪器的工作原理进行了深入讲解,结合心率演示仪、激光测距等丰富案例,将复杂原理简单化、可视化,让学员看到了普通实验器材背后的无限可能。

在实践操练模块,项目团队为学员精心准备了小猴爬杆、自制排箫、气体做功、公道杯、自制游标卡尺等丰富多彩的自制教具体验活动,让学员意识到生活中处处有教具制作的素材,只要用心观察、大胆创新,就能将抽象的物理知识转化为生动有趣的实物展示。要善于从日常物品中寻找教学灵感,思考如何将复杂的物理原理通过简单自制教具清晰呈现。

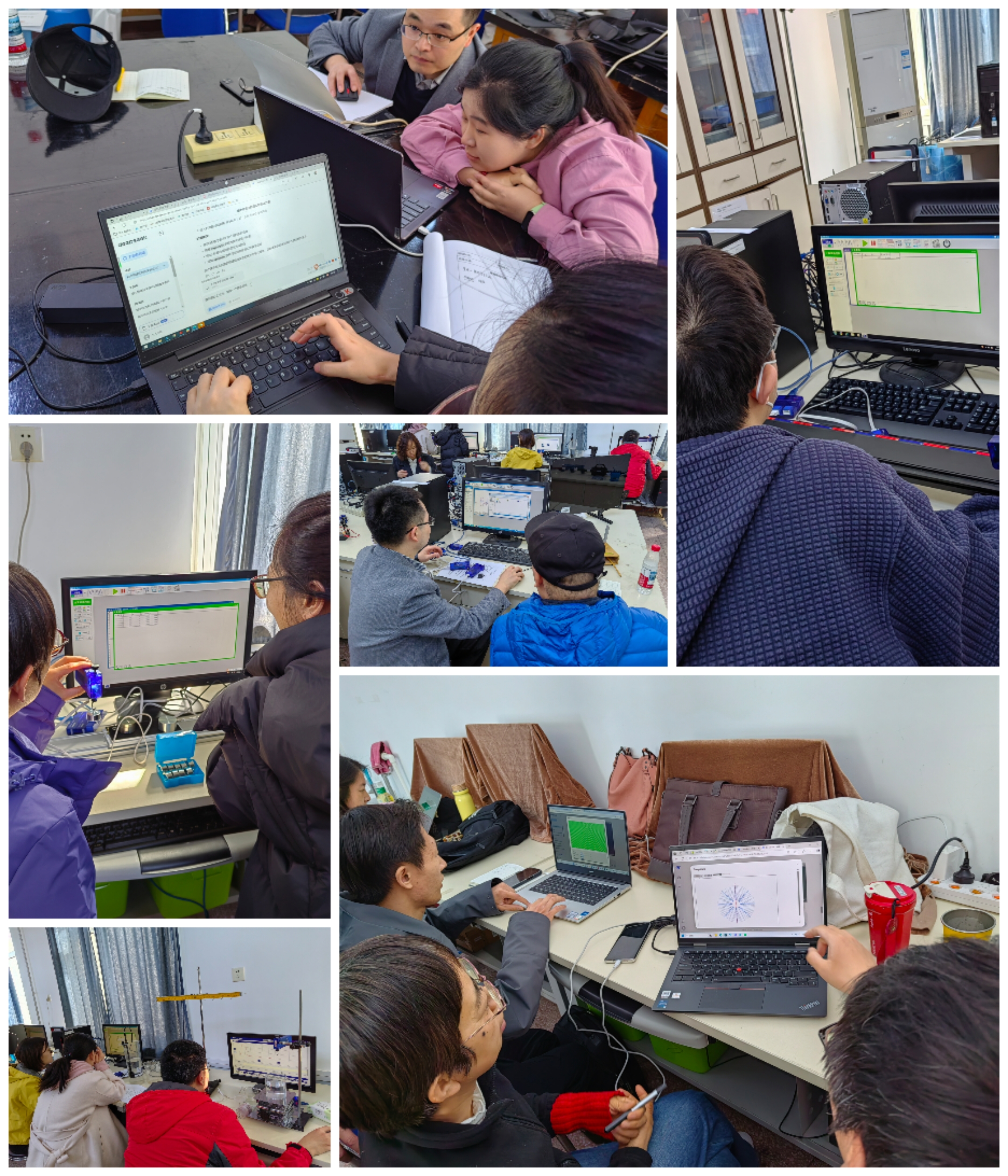

在前沿科技模块,项目团队为学员系统讲解AI在教育中的定位、工具实践、教学创新设计及伦理风险防控,详细阐释了数字化实验的优势。学员通过利用AI生成实验动画(如动量守恒低成本实验、光的反射折射动态演示),初步掌握AI辅助实验设计的完整流程。通过数字位移传感器、微电流传感器等,完成小车运动、电磁感应等实验,实现物理量精准测量与现象可视化。

熟练使用各种工具,是仪器维修和自制教具开发的重要基础。项目团队专门为本次培训开发了机加工制作体验的特色培训课程。学员在牢记设备安全操作规范的前提下,在项目团队教师的悉心指导下,有序进行切割、钻孔、车削、打磨等设备操作,深度体验机加工的基本工艺流程。

在交流分享环节,学员们纷纷表示,参加此次培训活动,不仅学到了理论知识,更是学会了各种工具的使用,理解了部分教具的制作过程与方法,感受了现代人工智能给实验教学带来的变化。在今后的工作中,将以创新与服务为核心,把培训所学充分运用到实际工作中,以优秀实验员的标准要求自己,加强与一线教师的研究与合作,为学生为教学提供更优质的服务。

数科学院党总支书记王艳艳在讲话中充分肯定了本次培训的成效。她指出培训团队工作扎实、敢于创新,学员学习热情高、交流协作充分,取得显著成果。结合国家政策背景,她讲到,在国家大力推动科学教育发展,《教育强国建设规划纲要(2024—2035 年)》《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》等文件相继出台,同时对实验教师队伍建设方面也出台了《关于深化实验技术人才职称制度改革的指导意见》等文件,她鼓励学员们,持续学习,提升专业素养;坚持实践,探索实验教学新模式;加强合作,形成教育合力;不忘初心,弘扬教育家精神,真正关注学生、研究学生,做好科技人才培养的奠基石。

未来,项目团队将紧紧围绕北京市教育委员会等17部门印发的《关于加强新时代中小学科学教育工作的二十条措施》,既要坚守“以生为本”的教育初心,又要敢于拥抱技术变革;既要传承“瓶瓶罐罐做实验”的朴素智慧,也要善用数字化工具突破教学边界,进一步丰富多学科融合的实验课程体系。

院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116

©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION