供稿:人文与外语教育学院 时间:2024-12-05

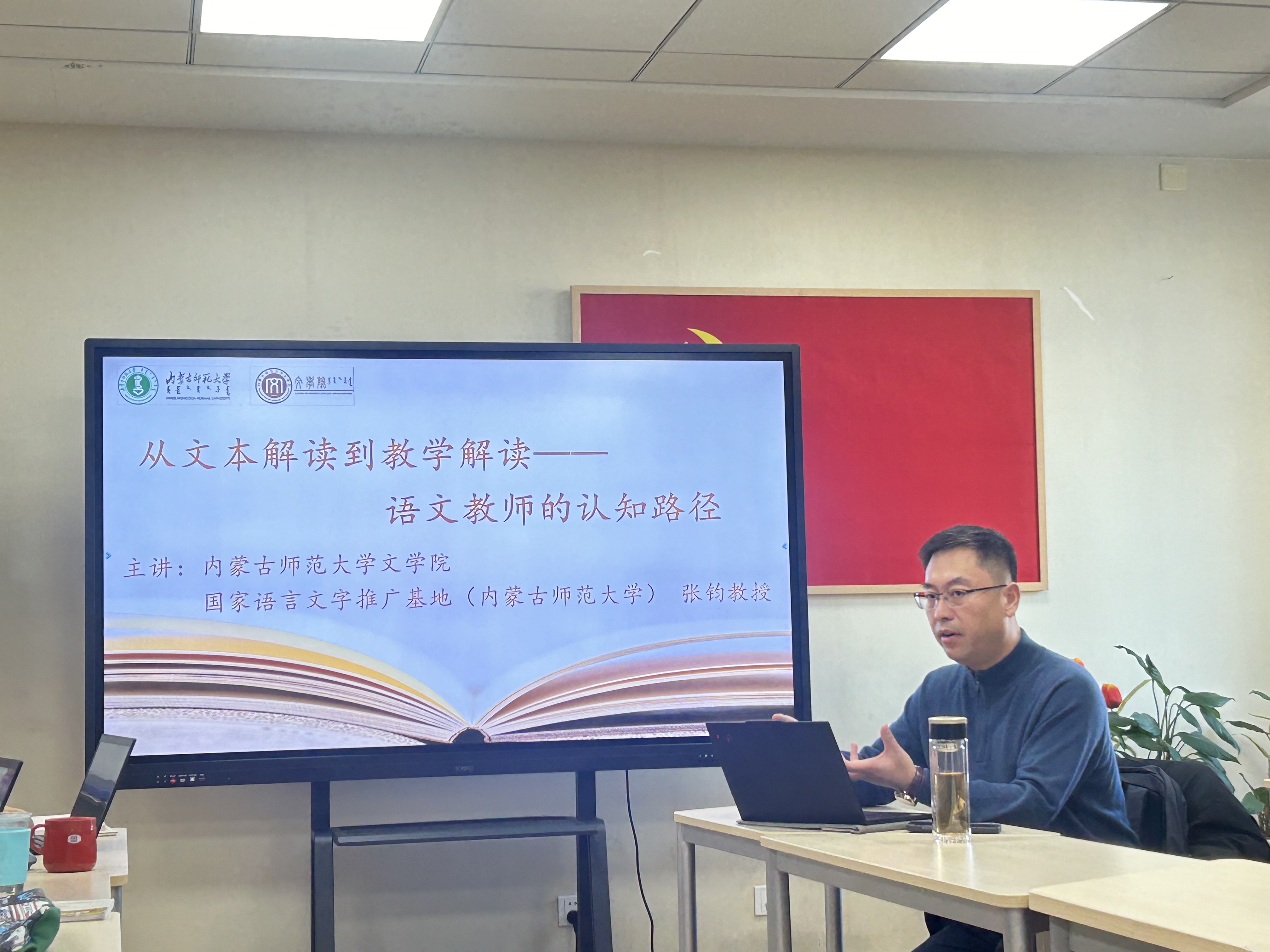

2024年12月2日,一场聚焦于“从文本解读到教学解读:语文教师的认知路径”的学术研讨活动在综合楼701研讨室成功举行。本次活动由人文与外语教育学院“语文学习任务群学科知识研究”学科创新平台举办,吸引了学科创新平台成员、中文系教师及学科创新平台基地校教师的积极参与。

活动伊始,内蒙古师范大学文学院的张钧教授作为主讲嘉宾,为大家带来了题为“从文本解读到教学解读:语文教师的认知路径”的精彩讲座。在讲座的第一部分张钧教授首先阐述了“教学教读——从他者文本到教与学的行动”。张教授指出文学阅读态度的三种类型:消遣、审美与研究,并指出在语文教育情境中,“研究”才是文本解读的关键词。他进一步分析了语文学科领域文本解读对象的变化,强调语文教科书中的选文与单纯的文学文本存在显著差异,同时解读主体也呈现多元化趋势。

针对文本解读的功能变化,张钧教授指出,“文学”转向“选文”后,文本不仅保留了“以研究为目的的解释性阅读”特征,更因承担教育任务而天然具有“为教育”的目的。他深入剖析了文本解读在语文教育中的复杂性,并强调了文本解读对于实现语文教学目标的重要性。

在重新审视文本细读相关观点时,张钧教授肯定了钱理群、孙绍振等研究者为语文课程内容提供的坚实基础,同时也指出了其不足,即并非所有解读成果都适合传授给学生。他建议语文教师在某个领域深耕细作,同时结合教科书情境进行文本解读,以有限的精力实现最佳的教学效果。

随后,张钧教授从课程角度对文本解读进行了深入探讨。他提出,综合考虑具体课文的文本解读认识成果、社会发展对文本解读的现实需求以及学生语文学习的特有规律等三个维度,有助于更全面地理解语文教育领域的文本解读内涵。他强调,不同主体在不同阶段对文本解读的理解可能存在差异,这是由多种因素共同作用的结果。

在讲座的第二部分,张钧教授详细阐述了语文教师实施教学解读的知识基础。他通过展示语文教师教学能力整合模型图、舒尔曼教师知识分类图以及语文教师文本解读知识结构图等图表,清晰地展示了语文教师所需的知识结构及其相互关系。他强调,在语文教育领域,需要将文本解读知识化,以便更好地指导教学实践。

在讲座的第三部分,张钧教授介绍了语文教师实施教学解读的心理操作模型,并展示了文本解读教学化推理模型示意图。他通过生动的案例和详细的讲解,帮助与会者深入理解文本解读与教学解读的内在联系及其在教学实践中的应用。

此次活动不仅为与会者提供了宝贵的学术资源和实践经验,更激发了大家对文本解读与教学解读的深入思考。与会者纷纷表示,将把所学所得应用到教学实践中,不断提升自己的教学能力和水平。活动在热烈而富有成效的氛围中圆满结束。

院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116

©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION